プロとして中判や大判の銀塩で撮影する根拠は、偏に大判ポスターといった印刷のニーズだ。このとき、フィルムホールディングやレンズなど高画質を得られる性能から、6×6であっても6×7の機材よりも良い結果が導きだせるというのがハッセルブラッドの存在意義だった。もっとも、プロがその性能を本気で評価していたかというと…さて、どうだろうか。ハイアマチュアが持つ、象徴的な機材だから、クライアントの前で飾っておいて、仕事は別な機材、というのは有名な話だ。

一方、6×7、6×8や6×9といったサイズは…

商業印刷でもとりわけ、大きなポスターの写真撮影用に存在する。

6×6は、そのサイズが生まれたときから、縦横どちらにも構成できるトリミング前提のサイズであり、二眼レフの6×6なら縦横どちらの構図であっても、カメラを持ち替えて無理なホールディングをしなくて良い─そのための正方形だった。ちなみに、こうした所以は、大正以前の古い写真教本を引っ張りだせば、いくらでも出てくる。

6×6を縦横どちらかへトリミングすれば、実質6×4.5となる。ならば最初っから6×4.5にしたほうがロール単位の撮影可能枚数も増えるじゃないか、というのがセミ判とも呼ばれる6×4.5の所以。一方、6×7や6×9はもっと画質を優先しようとか、製版時の製版拡大率で製版機との兼ね合いから拡大が円滑に行えるといった、事後処理上の理由が大きい。例えば富士写真フィルムは、日本のポスターに多いA版が印刷業会のニーズだというところから、6×8版のカメラを産み出している。

私はといえば、旭ペンタックス6×7やRolleiflex、さかのぼって写真学校の頃までは、Mamiya Pressも使っていた。30代前半当時は商業分野で、MamiyaRZ6×7で長く稼いでいたのだけれど、主軸が報道に移った後、海外の、それもアウトドアでの取材が増えて行くのに、できるだけ小さく、かつ電子制御でないカメラのほうがベターだろうとハッセルブラッドに変えた経緯がある。そんな必要から高かったのに苦労して入手したハッセルブラッドだったが、今回、ついに手放したのだ。

私自身にハッセルブラッド信仰はなかったけれど、手放すとなると、何とも寂しいもの。もっとも、銀塩の中判カメラとしてはまだ、実は大昔に壊れたブロニカS2で鉄とガラスの屑を運ぶ経験をしていたから遠ざかっていたというのに、ある日、ひょんなことで栗本慎一郎氏から頂戴してしまったブロニカETRSi6×4.5などが手許にあるから、完全に無視しているわけではない。それに、このブロニカETRSi、想像を絶して良く写る。(これで昨年末に製造中止になってなきゃあ、なぁ…)

これは書こうかかくまいか迷ったことだが、実は、ハッセルブラッドには落胆させられていた。晩秋のアラスカ取材の折、氷点下20℃を下回ったところでフィルム巻き上げが不能になったのだ。常温ならばちゃんと噛み合うギアが、縮み上がって全く噛まず、お手上げ。やむなく適当にマガジン側も巻き上げて撮影したけれど、枚数なんて分かったものじゃない。一方、EOSは氷点下50℃近くでもちゃんと撮影可能だった。

こんな経験をすると、カメラを運ぶというより、かつてブロニカで経験した、重たい鉄とガラスの屑を運ぶのかどうか、という判断が働きだす。かくて、ハッセルブラッドはその入手の苦労から手放すに手放せず、屋内での撮影で中判が必要なときに引っ張りだすだけの、ドライキャビの肥やしになっていた。

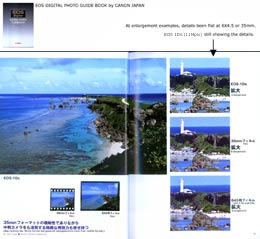

一方で、最近EOS1DsMk2を入手。HPのDesignjet130もゲットしてA1版プリントを試し、その素晴らしい結果に唖然としてからというもの、Canonの出版物で触れられている1Dsが6×4.5に勝るという見本(右参照)は掛け値なしに本当なんだと実感し、中判は不要なんじゃないかとも思っていた。だから、ごろごろと使わない銀塩機材をドライキャビで眠らせるくらいなら、活用できる方に使って頂いたほうが良いだろうと思うようになっていた。

方や、ハッセルブラッドは手に入れたときの金額だけに、決断が難しかった。だが、前述の通りETRSiがあるし、どうしてもとなればMamiyaのRBかRZあたりを買いに走れば良い。4×5も持っているから、被写体によってはロールバックで中判を撮影するほうがベターなこともあるだろうし、とにかくハッセルブラッドがなくなっても不自由することはない。むしろ、滅多に壊れない機材ではあるが、万一のときの修理代の心配が薄まるだけましかも知れない(ハッセルブラッドの修理代は、高い)。

参考:売却ハッセルブラッド内訳 500C/Mボディ・Distagon 50mmf4・MakroPlanar120mmf4・Sonnar250mmf5.6・Muttar2×・A12マガジン×2・A24マガジン×2・PME-51プリズムファインダ・レンズシェード・ポラバック

Posted by nankyokuguma at 09:09:37. Filed under: Photo