あまりにも半端で役不足だと感じるのが3/4in撮像素子を使ったマイクロフォーサーズ規格のカメラ群。もう少しなんとかならんのかと、その割り切れなさがひっかかる。フォーマットが小さければ古いレンズの中央部だけ使うから都合が良いとばかりに、撮像素子のフォーマットのほうを小さくするのも、画質が犠牲にならないのならまだしも、DxO LabsのDxO mark CCD比較を参考にすると、大きさや…

価格同様、CCDの性能も、多くのDSLRとコンパクトデジカメの中間に位置しているのが良く分かる。撮像素子は見事に、面積と性能が正比例グラフとなるようだ。一方で、DSLRをホールドする感覚からすればあまりに小さくホールドしづらいボディが、では携帯し易いかと言えば、ポケットに収まるはずもない大きさ。よしんばパンケーキレンズを付けたとしても、嵩張るのだ。

それでもレンズ交換式が必要か

3/4in撮像素子のカメラ群が、思った以上に注目されているようだ。しかし、このサイズのカメラ群のありようには、私はちょっと首をひねらざるを得ないと感じている。カメラという道具がそのものとして、携帯電話などに融合されることなく存在して行くには、徹底した高画質や好操作性、速写性や耐久性などの実現が、そのモノの存在価値とともに求められる。が、強引な軽量化のためにそうした面が犠牲になっているのではないかと思われる機種が少なくない。

もともと、マイクロフォーサーズのカメラ ─ 特にファインダーを排除したモデルでは、もはや一眼レフ的な形状を持たせる意味もなく、一眼と呼ぶのも妙で、強いて言えばレンズ交換式カメラ。では、交換レンズを誰もが買うか、といえば、昔の銀塩一眼レフがボディに標準レンズをつけただけの状態ばかりだったことからも分かるように、それほどには買わないのではないか。おおよそ、標準的なズーム一本で事足りるはずで、せいぜいがあったとしても、運動会や学芸会用の望遠レンズくらいだろう。重たい機材を嫌ったわけだから、システムとして重たくなる交換レンズを持ち歩こうとするわけがない。

なのに、レンズ交換という機能上、ゴミ除去機能や、レンズマウントや脱着しても連動する接点群など、レンズが固定であれば不要のメカニズムが求められてしまう。軽く作ることとこうした機能の盛り込みという矛盾する命題は、製品群を見れば実に高い次元で解決されていると思い感心するのだが、それが人々の求めるところかとなると、どこかずれているような感じが払拭できない。そうまでしてレンズ交換式であることが、このサイズに必要なのだろうか。

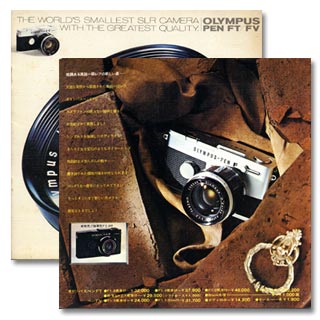

▲今でも良いデザインだと思うPen-FTの

当時のカタログ

E-P1に見る半端さ

例えばE-P1。Pen-FTは私が初めて持った一眼レフで、好きだっただけに、E-P1の速報に小躍りし、実物には落胆した。そもそもPen-FTには、ハーフサイズだからこそできた、あの横向きミラーによる光学ファインダーやロータリーメタルフォーカルプレーンシャッターのストロボX接点全速同調など、小さいとはいえ、単に小さな一眼レフと言う次元を越えた大きなプラスがあった。だから、Pen-FTのボディそのままにデジタイズすれば良かったものを、「モニタ見ながら撮るのだろうからファインダーは要らないね」では本末転倒話が違う。デザインだって、そう言われてみれば似ていなくもないが、やはりPen-FTのほうが遙かに美しいと思う。但し、これほど写真と実物が違って見える商品も珍しいと思うほど、E-P1は商品写真より実物のほうが遙かに上質な質感で、綺麗でもある。また、片手ならホールディングしやすく、操作にも無理はなかった。(ファインダーがないので、顔に押しつけてカメラを安定させるホールディングは17mm専用の光学ファインダーを使う場合以外、できない)

E-P1はオリンパスのPenにノスタルジィを感じる層も狙ったようだが、そこで言うPenはその世代の方に伺うと、どうやらPen-Fではなく、Penそのもの ─ あの、ハーフイサイズの名機。1961年からのEEではセレン光電池受光部がレンズを取り巻いた、小さなカメラだ。なるほど、Penなら形状には辻褄が合うが、今度はレンズ交換式とする意義がない。発展の図式から最後がPen-FTだとすると、その次ステップがE-P1…年表では辻褄が合って見えるが、納得はできない。Penだとしたら、他のコンパクトデジカメが多くを実現していることだから、今ならさらに上を行って、高感度撮影時のノイズを他に類を見ないレベルで低減するか、フラッシュが内蔵されているなどして欲しい。OMレンズなどを装着可能だというが、OMレンズを後生大事に持っている人や、中古カメラ店をまわってOMレンズをコレクションする人が、そんなにたくさんいるとも思えない。それにねぇ…いつもポケットにと思うと、やっぱり重たいんだなぁ、E-P1。

ところで、Penの呪縛を離れて、レンズ交換式で小さくするという命題の回答例はあるのだろうか。それは、私が思うには、かつてPentaxが出していたAuto110。110サイズのフィルムを使う小型カメラながらレンズ交換できる、ミラーとペンタプリズムによる文字通りの一眼レフで、呆れるほど凝縮されたカメラだ。1979年当時あれが作れたのだから、今の時代にデジカメとして凝縮できない筈はないだろう、と思うのだ。

一方、道具であるからには、持つ喜びを感じさせる存在感が必要なのだと思うが、この点ではどうか。結局、大きなDSLRには敵わず、かといってAuto110のようなエポックメーキングな存在感も足りない ─ ほら、やっぱり半端だ。

ニッチの深さを極めて欲しい

小ささでは右に出るもののないMINOXは小ささと写りに加え、スパイ用という神話や上質な作りで、高くても買う人はいた。沈胴式のRollei35も、小ささからは信じられない良い写りだった。こうしたカメラのように製品が小さくなるということは、より緻密になって高い工作精度を要求されることを意味し、レンズやその位置決めなど、ある程度の大きさのある製品に比べて高コストの製品となる筈である。その高コストは、だが、そうしたカメラの場合にはステータスとして、スノビズムをくすぐるプラス要素ですらあったのだ。

想定ターゲットの購買意欲と対比してDSLRと同等以下で売らねばならないとなると、どうしても実現できないところが出るだろうと思いはする。が、それでも…いや、だからこそ、マイクロフォーサーズはどこか寂しい。びっくりするような薄さで呆れるほど良く写るパンケーキレンズを、光学ファインダーのある小型ボディで実現して初めて、撮像素子サイズを縮めて失った性能とバーターであっても許せるのではないだろうか。或いはフラッシュだってうまく内蔵できたはずだし、ボディデザインだって、もっと何とかなったように思えてならないのだ。

コピーに言う「欲しいのは一眼レフではなく、一眼レフでしか撮れない写真」は、全くもってその通り。欲しいのは「写真」で、だから写真機を買わざるを得ないのだし、携帯電話では駄目なのだ。そこの所有欲をくすぐる価値を高め、実際のユーザビリティを詰めきれるだけツメて磨き上げていなくては、ニッチ市場に投げ込んでも、話題にこそなれ、すぐに飽きられる。ニッチとは、それほど奥の深い市場なのだから。

Posted by nankyokuguma at 15:08:00. Filed under: Photo